为进一步推动嘉定区提升中小学课程领导力行动研究项目区工作,9月30日,以“素养导向下课程领导力实践:以“三重锚点”构建跨学科育人新样态”为主题的课程领导力项目展示研讨活动在上海同济黄渡小学开展。华东师范大学开放教育学院教授、博士生导师李宝敏教授,嘉定区教育学院小学教研室主任周雅芳、课程部主任田洁、小学语文教研员胡炜烨、小学英语教研员颜黎华、小学美术教研员戴春莉,第六届双名工程蒋明珠名校长工作室,嘉定区各小学副校长、教导主任及学科教师代表参加了活动。

●课堂观摩:跨学科教学的实践样本

同济黄渡小学王雪老师执教《我的第一支观察vlog》项目中知识与能力建构课《我的第一支观察vlog——撰写视频解说词》,以花絮视频导入,带领四年级学生回顾科技节观察活动,明确撰写解说词的任务。通过对比观察记录与日记,引导学生掌握“有序呈现、准确描述、突出变化、生动表达”的写作要求。学生实践写作并互评,教师以“蒜香小探组”范例串联展示,形成项目闭环。

胡炜烨指出,该课与自然观察实践、AI人工智能课自然衔接,围绕同一目标深度融合,让学生在语文实践中能夯实语文能力,又能接触多领域知识,真正实现“知行合一”。她还指出,教师需有“发现的眼睛”,筛选对应年段学生可参与、能互动的内容,才能打破学科壁垒,让多学科不再是零散叠加,深度融合。

●同济黄渡小学王维纳老师执教4AM2U2P4 Great jobs in my eyes一课,巧妙融合道德与法治、劳动及美术学科,以驱动性问题引导学生探讨职业价值。课堂通过“分享见闻—探索价值—展示成果—致谢劳动者”四个递进任务,组织学生在视频启发与小组共创中讨论思辨,有效提升批判性思维、合作能力,树立“职业平等、劳动光荣”观念。

颜黎华指出,王维纳老师以真实职业情境为主线,实现了英语素养与职业认知的有机融合,单元设计层层递进,系统闭环。她建议,未来教学应聚焦精准设计、实质探究与专业突破,构建协同共育新生态。

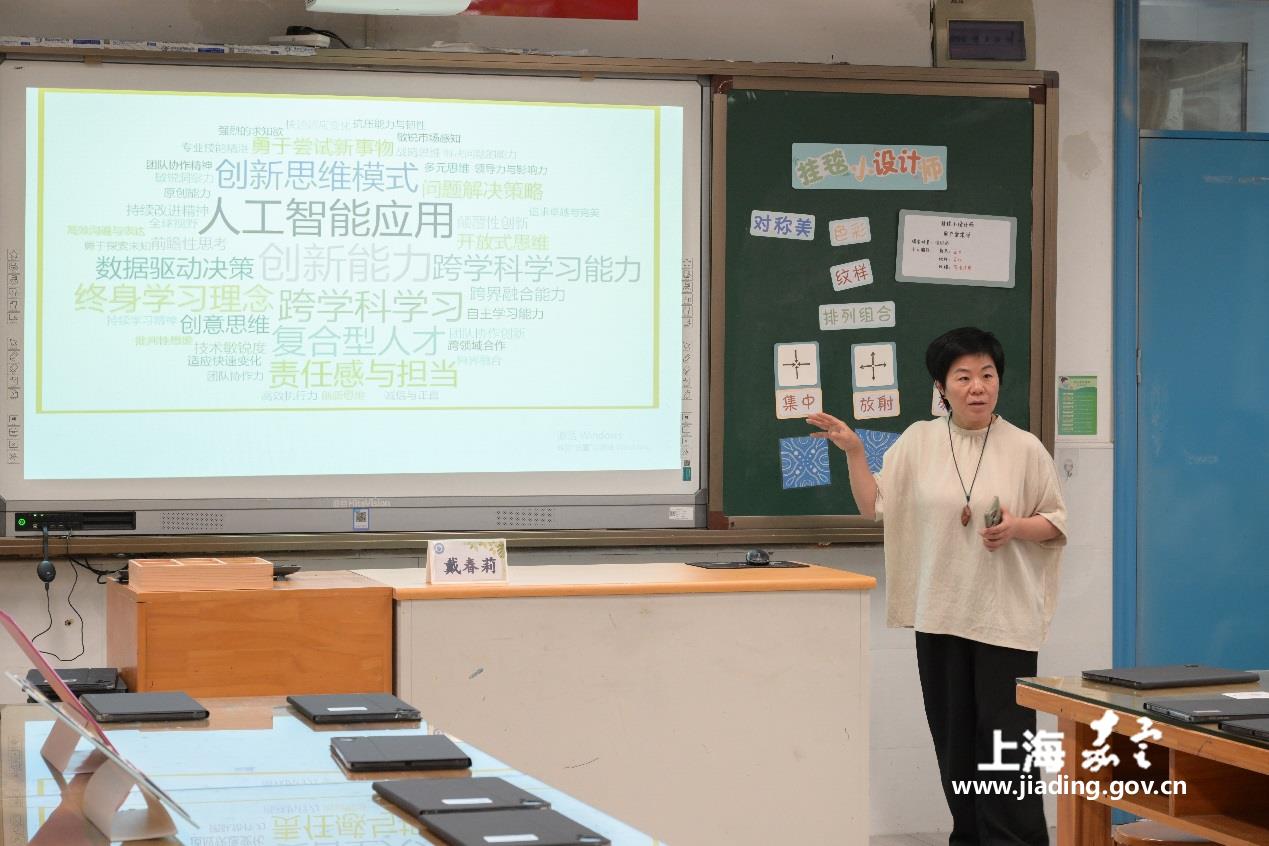

●同济黄渡小学马作婷老师执教《挂毯小设计师》,以“为社区奶奶设计对称挂毯”为核心任务,将美术、数学与社会服务深度融合。学生通过共同分析需求、探索对称构图,并运用设计软件独立创作及预览AI效果图,在掌握纹样知识与设计技能的同时,学会了倾听与传递关爱,培养了服务社区的责任感。

戴春莉指出,马作婷老师以真实情境为背景,以具体设计任务为驱动,有机整合了数学(对称)、信息技术与美术等学科知识,体现了“问题引领、实践探究”的跨学科教学特点。课程将学习从课堂延伸至社区,有效促进了学生综合素养的提升。

●教师论坛:实践探索的深度对话

同济黄渡小学跨学科教研组围绕“课标锚定方向、评价锚定过程、社会锚定意义”三大核心议题,系统性分享了学校在跨学科教学领域的创新实践。学校通过创设“主题项目共研、多学科教师协同备课”等新型教研机制,有效打破了学科壁垒。这一变革成功推动了教师角色从传统的“学科知识传授者”向“跨学科育人引导者”的深刻转变。在此过程中,学生被置于真实的学习情境中心,通过解决复杂问题,其批判性思维、实践创新能力与合作精神等综合素养得到了全面提升,最终实现了“知行合一”的育人目标。

●主题报告:“三重锚点”的系统构建

同济黄渡小学校长许艳作《以“三重锚点”构建跨学科育人新样态》主题报告,系统介绍了学校从“以课标锚定构建素养落地的课程实施路径”“以评价锚定建立素养发展的动态追踪机制”“以社会锚定拓展素养培育的生命实践场域”三大方面着手,通过“三重锚点”联动策略,精准破解跨学科学习目标失准、过程失焦、价值失真等难题。以课程领导力驱动教学变革,重构课堂育人逻辑,实现学生从“解题”到“解决问题”、教师从“学科教学”到“跨学科育人”的生态转型,构建“目标—评价—价值”贯通的课程新样态。

●专家引领:理论提升与发展建议

李宝敏认为,在新课标背景下,跨学科教学是育人变革关键。现场课堂以真实情境为主线,凭借“任务+支架+合作+评价”闭环,让学生在多元实践中知行合一,重塑学习样态。学校顶层设计体系化、推进路径整合化、组织创新协同化、引领发展专业化“四化”实践,打破了学科壁垒破解教学重难点,又链接了家校社资源构建育人新范式。她强调,跨学科核心是推动教与学深层变革,而非仅完成课程要求,持续深耕方能为教育高质量发展注入动能。

田洁肯定本次活动关注到了从校长顶层设计、教师教学实施,到学生素养发展,以“三重锚点”策略推动跨学科走向深化,有效避免碎片化与浅表化。她希望各校将国家课程方案转化为学校实践,落实至课堂。区域层面将持续搭建高质量的展示与交流平台,在鼓励各校“各美其美”、形成特色的基础上,进一步加强校际间的经验共享与智慧共生,共同推动跨学科教学走向系统化、常态化,最终实现以高水平的课程育人体系,赋能每一位学生的全面成长。

本次展示活动生动呈现了同济黄渡小学在跨学科育人路径上的丰硕成果,为区域各校提供了可借鉴的实践范式。在未来的探索中,嘉定区课程教学改革将持续深化,共同绘就“各美其美 美美与共”的育人新图景。