嘉定老历八早的过年习俗,你还知道多少?

嘉定民风民俗,系统的记载始自明代。

《练川图记》中有元旦至除夕的完整记载。

冬至

一个很受重视的节气,如同春节,乡人称“过小年”。在古代,冬至之前数日已经热闹开了,“亲邻以糕果食物馈遗互相饮宴,是日门垂帘箔,往来交贺,一如元旦,翌日乃已”。近代,主要是祭祖,或者在家中举行比较隆重的祭典,或者上坟,一如清明日。

十二月(腊月)

一年农事已毕,农家“舂一岁米藏之,名曰冬舂”。腊月初八,在粥中加入绿豆赤豆及腌肉菜干等杂煮,称为“腊八粥”。

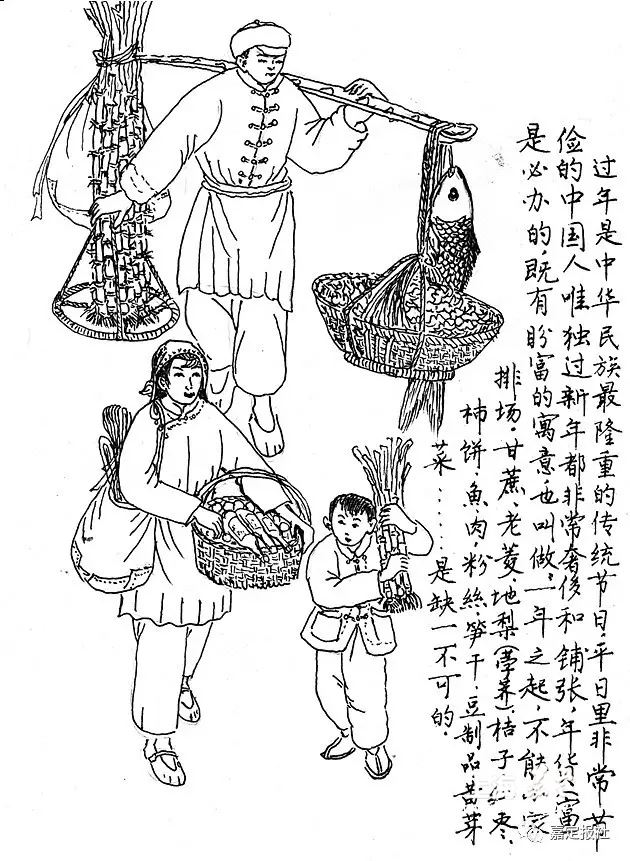

进入腊月,已逐渐有过年的景象,市上开始供应年货,下旬则一派年景,置办年货,筹备过年食品,其中重要的项目是自制年糕。嘉定的年糕都是松糕,视家之贫富,有荤素各式,一般多请糕师傅到家中来做,作过年节食和赠送亲邻的礼品。

腊月二十三日

官绅之家送灶日,平民百姓二十四日送灶,即谚语所谓“官廿三人廿四”。但是近百年来早已打破这个界限,家家户户都是廿三日送灶。

腊月二十五日左右

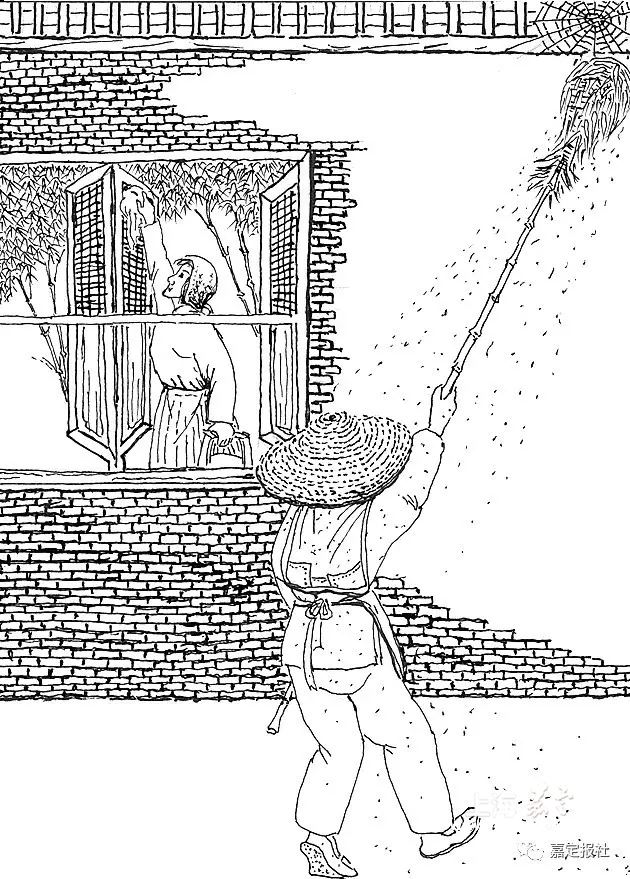

家中要举行一次彻底的大扫除,称为“掸檐尘”,除了把整个住宅上下打扫之外,还把家具杂物全部清洗擦拭,干干净净过新年。腊月廿五日,还有举家吃赤豆饭的,说是可辟瘟,来年不生病。

“掸檐尘”

除夕

合家团聚的日子。出门在外的人总是设法赶在除夕回到家团聚。入夜除了合家聚饮守岁酒,还有放爆竹贴春联接灶等活动。

元旦

古时的元旦,就是如今的春节。

小贴士:古时的正月初一被称为“元旦”,直到中国近代辛亥革命胜利后,南京临时政府为了顺应农时和便于统计,规定在民间使用夏历,在政府机关、厂矿、学校和团体中实行公历,以公历的元月一日为元旦,农历的正月初一称春节。

“办年货”

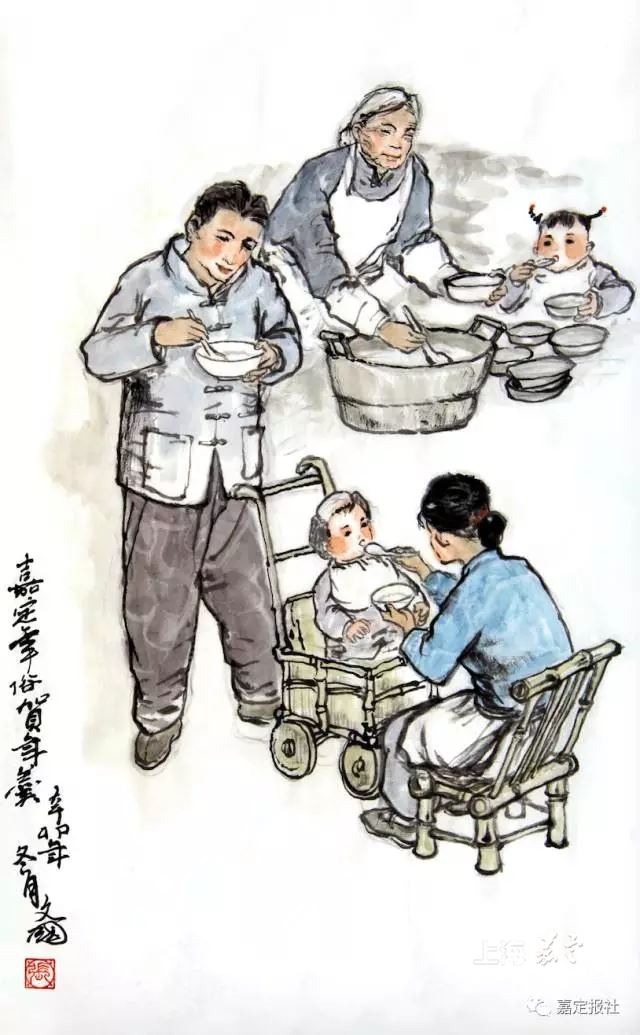

年初一 第一件事是拜谒祠堂,先拜天地,再对着祖先遗像或牌位神主上香致敬。然后给直系的尊长拜年。早点是“小圆团”,放一些红糖白糖,不分大人小孩,每人都吃。这大概是嘉定独特的风俗,其寓意是预祝全家平安康乐。

年初二、初三 亲邻朋友之间交拜贺年。在过去,平辈之间只是口称恭喜,打躬作揖。晚辈对尊长,则是要跪拜的。到了民国时期,已经废除跪拜礼,而在春节期间,大家高兴,保留着一份古代礼仪,而且在这三天之内,“家无贵贱,门垂帘箔”,不关大门。

正月初七 “人日”,嘉定方言谓“人生日”,有给小孩称体重的习惯。

正月十三 古代有爆孛蒌的习俗。所谓“孛蒌”,就是炒米花,糯米放在铁锅中炒,预示新年发财吉利。炒米花现代已经变成爆米花,而且大多提前到年前加工。

正月十五(元宵节) 是比较盛大的传统节日。古时“采柏叶结棚门外,放灯甚盛。”灯有纸、绢、琉璃、麦杆、竹丝等材料,绘有人物故事及花果禽鱼之状。

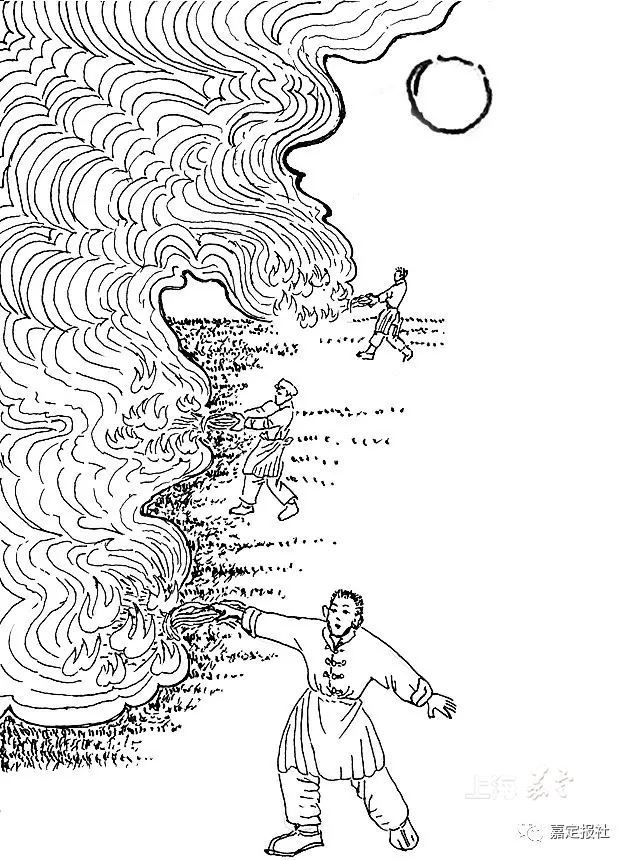

还有一种走马灯,点上两支蜡烛,既发光同时利用热气驱动人马旋转。猜灯谜,也是自明代到近代一直有的娱乐活动。入夜则会饮,吃油锤、粉圆。农家在田边点燃火炬,叫做“照田蚕”,以驱除虫害,近代则演变为在屋角立一高竿,可以照到所种的农田,称为“照田灯”。也有点了稻柴裹着镬锈的火把在田中挥舞的,叫做“挥田财”。

“照田蚕”

正月十五 这一天,还有吃“贺年羹”的习惯,将春节期间剩下的糕点菜肴,做成一锅大杂烩,宾主分享。这个习俗,据说源自明代唐时升。

唐时升桃李满天下,正月十五门生都来拜年,家里很穷,在新年无物招待,师母急中生智,将过年剩下的饭菜一锅煮了端出来。学生们吃了都说别有风味,叩问何名?唐时升曰:此名贺年羹也。从此成为风尚,流传下来。