30余幅老照片,见证嘉定这个镇人民日子越过越甜

新中国成立之初百废待兴,就在这一穷二白的落后起点上,中国经济开启了增长之路。

71年的发展历程中,嘉定人民的衣食住行也发生了巨大变化,从一穷二白到经济腾飞,从贫穷困苦到全面小康。

今天,通过一组老照片,一起来看看嘉定这个镇,71年来的沧桑巨变。

手工业

1951年8月,嘉定县马陆乡石冈村成立竹器生产合作社,为嘉定县第一个手工业生产合作社,后又相继成立新星、幸福竹器社(厂)。社(厂)成立后,除制作各类生产、生活用品的竹器外,还制作具有较高工艺价值的出口艺术品。

2007年,马陆篾竹编织技艺被确认为市级非物质文化遗产,嘉源海非遗手工艺术传承中心设立马陆篾竹编织工作室。上图(新)为马陆篾竹编织的传承人—薛其华,应邀参加上海市嘉定区马陆小学的“非遗进校园”特色教学活动。

农业

1958年,农民采用背包式水稻除虫农药喷雾机作业。

2020年,司南导航研发的北斗农机自动驾驶系统充分展示出新时代农业机械化的发展趋势。

教育

1968年,马陆幼儿园的小朋友在室外做游戏。

2020年,马陆以仁幼儿园举办迎新系列活动“秀——新年服装”。

医疗

1964年的马陆人民公社卫生院,有医务人员30余人,设病床23张。

如今,马陆镇社区卫生服务中心可为周围57平方公里、5万本地居民、10多万流动人口提供医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育技术指导等综合性服务。

河道

1992年,马陆乡农用物资拖船行进在横沥河上。

2020年3月,嘉定横沥河被评为上海市第二届“最美河道”。

住房

20世纪70年代,马陆人民公社棕坊大队建造的农民住宅。

如今,这里映入眼帘的是一排排气派整齐的住宅楼。

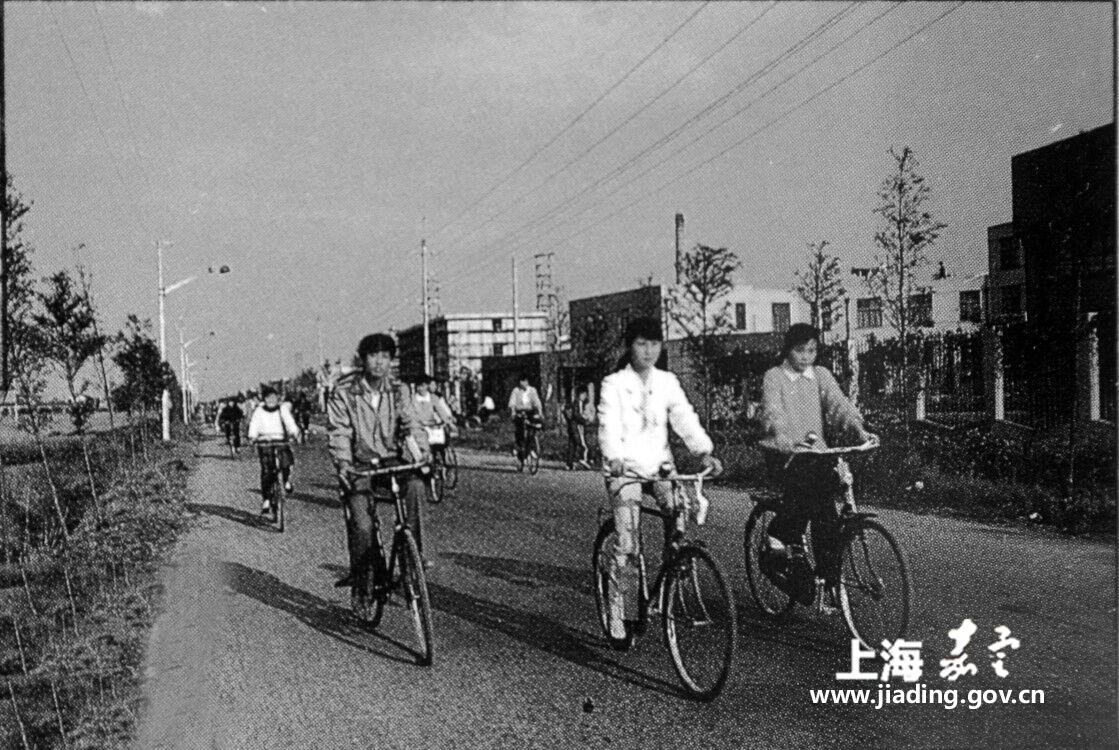

道路

上世纪60年代,沪宜公路一侧是田地,一侧是工厂。

2020年1月2日,上海首条合乘车道正式启用,合乘车道设置在沪宜公路(陈翔公路-叶城路),全长8.2公里。

产业

上世纪70年代初,嘉定县抓住市属工业逐步转移到郊县生产的有利时机,承接了上海市仪表局下属的电光源资产,嘉定县戬浜、徐行、曹王、华亭、嘉西、南翔6个乡先后创办了上海市团结灯泡厂(后更名为上海市联合灯泡厂)、上海市光明灯头厂和上海市南翔灯泡厂,开启了“光明”产业。

2016年,嘉定新城(马陆镇)与区国资集团、“美年大健康”合作,把原光明灯头厂地块整体进行改建,打造以健康服务业为产业导向的国际健康产业主题园区。

几组新老照片,折射出马陆地区的今昔巨变。

还没看过瘾?继续往下看

50年代

▲1952年秋,马陆乡裕农初级农业生产合作社成立。1953年12月,裕农初级农业生产合作社召开庆丰迎新大会。

▲1954年11月,马陆乡农村妇女农闲时结伴打毛衣。

▲1959年9月,嘉定县第一个人民公社——马陆人民公社成立。

▲1959年,脚踏式拖拉机。

60年代

(请横屏观看)

▲1962年11月8日,印度尼西亚妇女运动协会代表团参观马陆人民公社女社员电动脱粒。

▲1963年4月,周总理在上海马陆人民公社与社员在田间亲切交谈。

▲上世纪60年代,马陆人民公社包桥大队唐屋生产队年终“分红”。

▲上世纪60年代的马陆竹编。

▲上世纪60年代,马陆社员采摘丰收棉。

▲上世纪六七十年代,上山下乡浪潮席卷中国。马陆宽厚的田野接纳了来自嘉定、南翔和马陆本地的第一批860名知青;其后又接纳了少量上海市区知青。

70年代

▲上世纪70年代,嘉定篾竹制品颇受市民欢迎,图为嘉定城中路边摊头正在出售竹篮等篾竹制品。

▲马陆公社的奶牛饲养场。

▲1978年初,马陆公社北管大队养猪场个人承包制有序推进。年末,北管大队养猪场改革首战告捷,是马陆改革开放乃至更大范围的第一朵报春花。

▲1958年起,马陆就借上海市区干部下乡支农之热潮,大办工业。上图为上世纪70年代,马陆农机厂、木工车间、缝纫车间场景。

▲1978年4月6日下午,孟加拉国计划生育代表团参观棕坊卫生室。

▲改革开放初期,嘉定农村农民新婚嫁妆。

80年代

▲上世纪80年代初,城东人民公社一户农民家庭三代人幸福祥和的生活景象。

▲上世纪80年代初,嘉定县南部地区农村青年结婚搬嫁妆的情形。

▲1988年,戬浜乡单季晚稻大丰收。

▲1988年10月31日,被列为上海市人民政府年度十件实事之一的大陆第一条高速公路——沪嘉高速公路举行通车典礼,江泽民为通车剪彩。

90年代

▲上世纪90年代,马陆地区人民开展了菌菇种植。

▲1993年7月,吴邦国为上海希望城题写城名。

21世纪初

▲2007年7月5日,习近平视察马陆葡萄产业发展情况。

▲2009年12月31日,轨道交通十一号线试运营首发列车。

通讯员:黄柳

编辑:王丽慧、徐宇