安师记忆之四:比快乐更容易铭记的

1982年春我大学毕业后,接到的分配通知是留城去嘉定四中,但先要借调到安师半年。学期结束后,承蒙校方挽留,我留在了安师。

如若按当年的借调令,我实则多在安师工作了十六年。人的一生中有许多貌似“节外生枝”的情节,引导了我们的人生之路。当我们无法用“偶然”“巧合”来理解如此环环相扣的情节链时,我们便以“缘”作解释:对缘无须解释。但我们的人生没有成为另一种样子,仍然常使我们心怀遗憾,虽然我们并不认为自己确曾有把握改变事实。

同样,相比于我在安师做过的貌似更值得一记的事和我从中得到的满足和快乐,有一些遗憾其实给我的印象更深。

安师教师宿舍楼(约摄于1984年)

父亲曾在我上中学时对我说过这样的话:我看你将来适合当语文老师。

1977年恢复高考,我偏偏就考上了上海师院中文系。那天,父亲向单位借了辆面包车送我去报到,看到偌大的花园般的洋气的师院校园,父亲谆谆教导我说,国家给你们提供了这么好的条件,你要好好学习,不辜负国家的期望,将来当一名好老师。那一刻,我脑海里浮起了当年父亲曾经对我说过的话,心里想:“还真让你说中了啊。”

安师校园里辨识度最高的雪松

曾经我是比较认可父亲对我的“职业规划”,我现在想,很大的原因应该和我从小对小说的喜爱并由此而生的写作梦有关。

我小时候能读到的小说不多,《苦菜花》《林海雪原》《青春之歌》等,是我最早读到的长篇小说,它们令我着迷、惊叹,并给了我梦想。在很长一个时期里,写作的确只是一个梦想,写出长篇小说的作家,曾令我惊为天人。不过,这个梦想却又别无选择地影响了我的人生规划。当一个语文老师,在校园里工作,在我心里无疑最接近于梦想。在安师的十六年里,身边的同事“跳槽”“下海”频繁,这些对我都有一定影响,但我没有选择离开,直到1998年,安师撤校改制。现在想来,能让我安心守望的,在安师的校园里,还真是非内心的梦想莫属。我最终的离去,和当年对安师的选择,也都应在了一个“缘”字上。

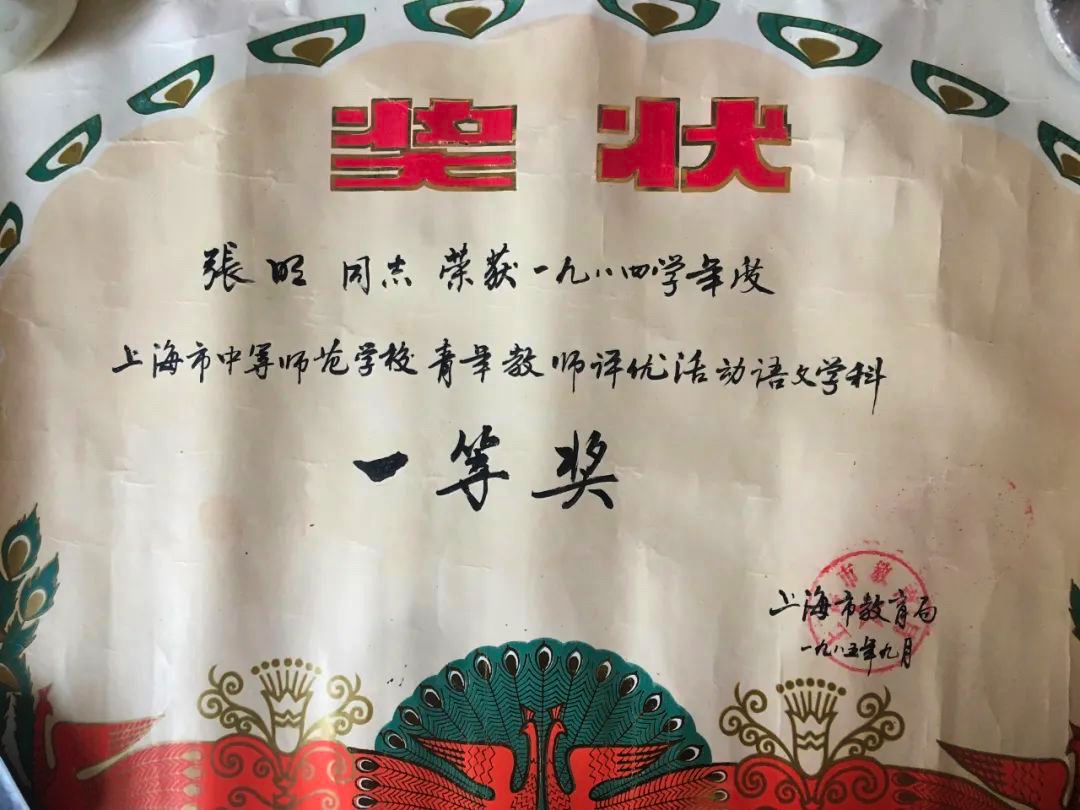

我今天还保存着一本1984年的获奖证书,内容是我在该年获得上海市师范学校青年教师评优“一等奖”。今天看到这本证书,内心还会有点昂扬的反应,似乎觉得还可以拿它来“聊以自慰”。

张旻(原名张明)1984年在上海市师范学校青年教师评优中的获奖证书

其实,虽然我年轻时曾有过洋洋万言的《我的语文教学观》,但和至今尚无宣明个人“文学观”的写作相比,语文教学对我始终是一项更无把握、充满挫败感的工作,也是我所做过的极少的有始无终的事之一。

我曾将上述拙文请教于教坛一位卓有建树的前辈老师,也有幸得到赐教和鼓励。此刻,我却忽然觉悟到,自己其实并不是要说,我本可以不辜负前辈的期望。我们经历过的许多事本不存在“本可以”。诚恳地说,从教十六年,我一直都还困惑、纠结于一个老生常谈的难题,即一些诗文在审美上的多样性、丰富性和在课堂上作结论时的标准答案之间的关系。遑论语文教学中一些真正令人高山仰止的课题。

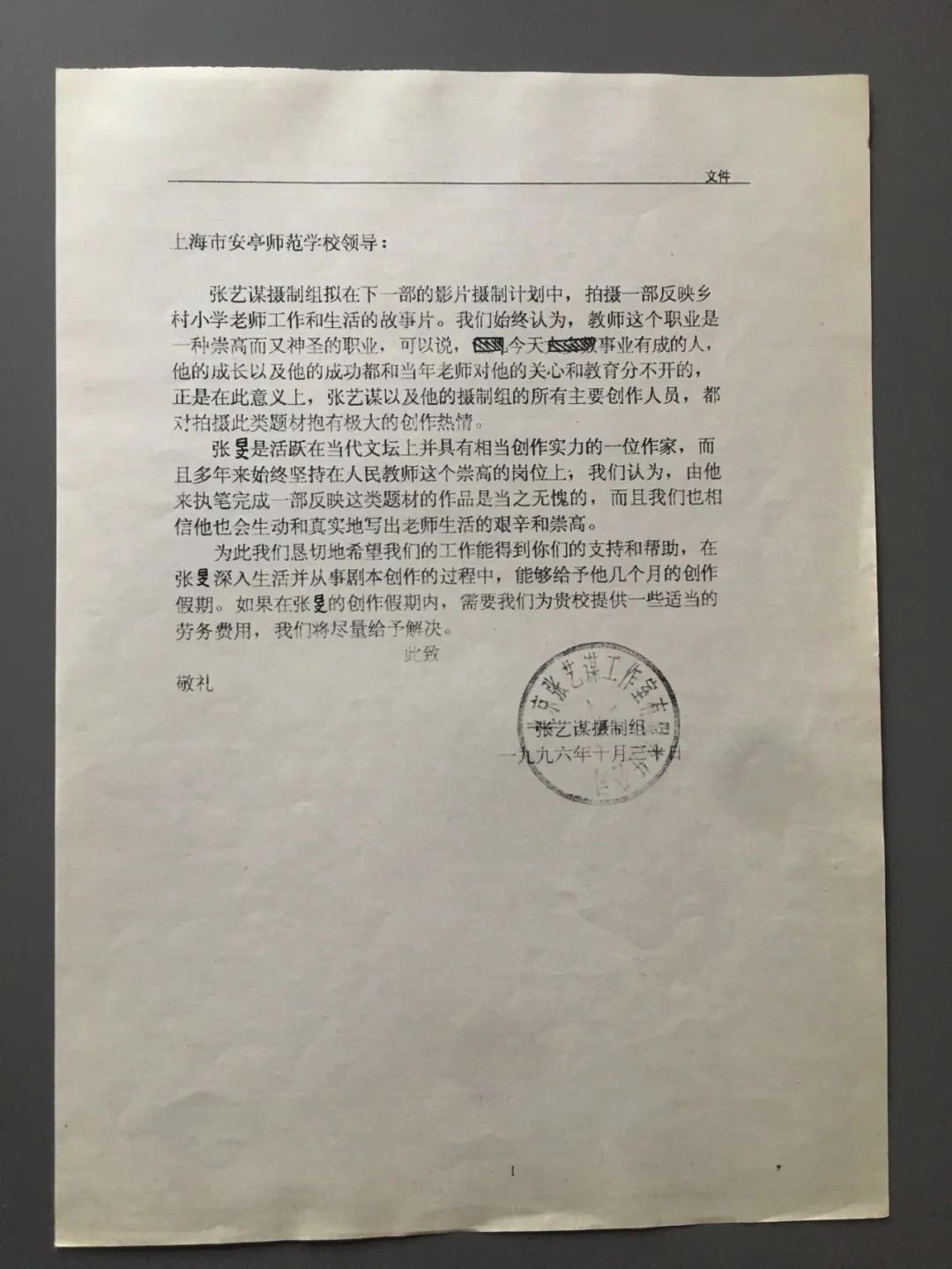

1996年10月的一天,我意外接到文学评论家王斌的电话。我和王斌之前并无交往,他当时是张艺谋的文学策划,那天他找我的事也正与张艺谋有关。他在电话里告诉我:“艺谋刚读了你在这一期《作家》(1996年9期)上的两个短篇小说,很欣赏。”他说,张艺谋一直想拍一部讲老师故事的电影,读了我的小说,又了解到我是当老师的,所以有意请我来完成这样一个剧本的创作。

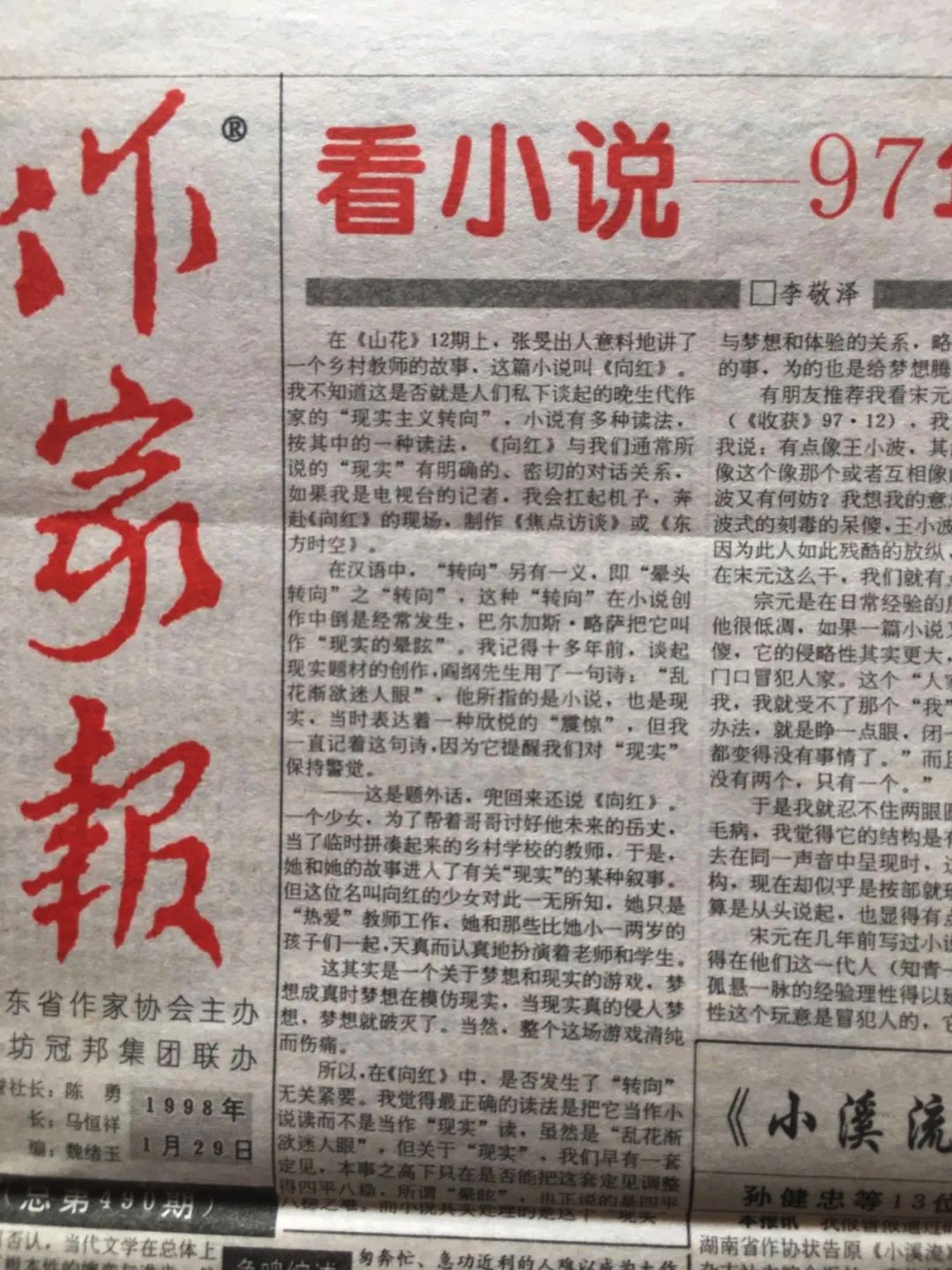

刊登李敬泽评论《向红》文章的作家报(1998年1月29日)

到10月下旬,王斌又来电话,约我去北京见面。后来我们又约见了一次。我和王斌有点见面熟,他是个健谈而坦诚的人。每次我都被安排在北京住几天,其中一次还和王斌一起住在“张艺谋工作室”。只要不是开会,王斌很少主动和我谈“正事”。我们聊得多的倒是小说和小说家。王斌还和我讲他自己的故事,也邀请我去过他家里。我也曾邀他和我一起去见我的朋友等。

张艺谋摄制组给安师校方的信函

当然,那两次张艺谋也都在,他召集我和王斌开会,谈他意想中的电影。还记得他的开场白:“没人逼我拍电影,可以不拍了,就是自己还愿意做这件事。”对于尚无雏形的电影,他可以一个人讲很多,那些话你可以不记得,但不会忘记自己当时受到的鼓舞。

之前就知道张艺谋为人朴实、勤奋过人、待人诚恳。一次,我和王斌去他家,看到张艺谋一边在吊针,一边两眼盯着屏幕,在做他的新片子《有话好好说》的剪辑。那天他在家里请我们吃晚饭,吃的是羊肉泡馍,边吃他还边问我,吃得惯吗?

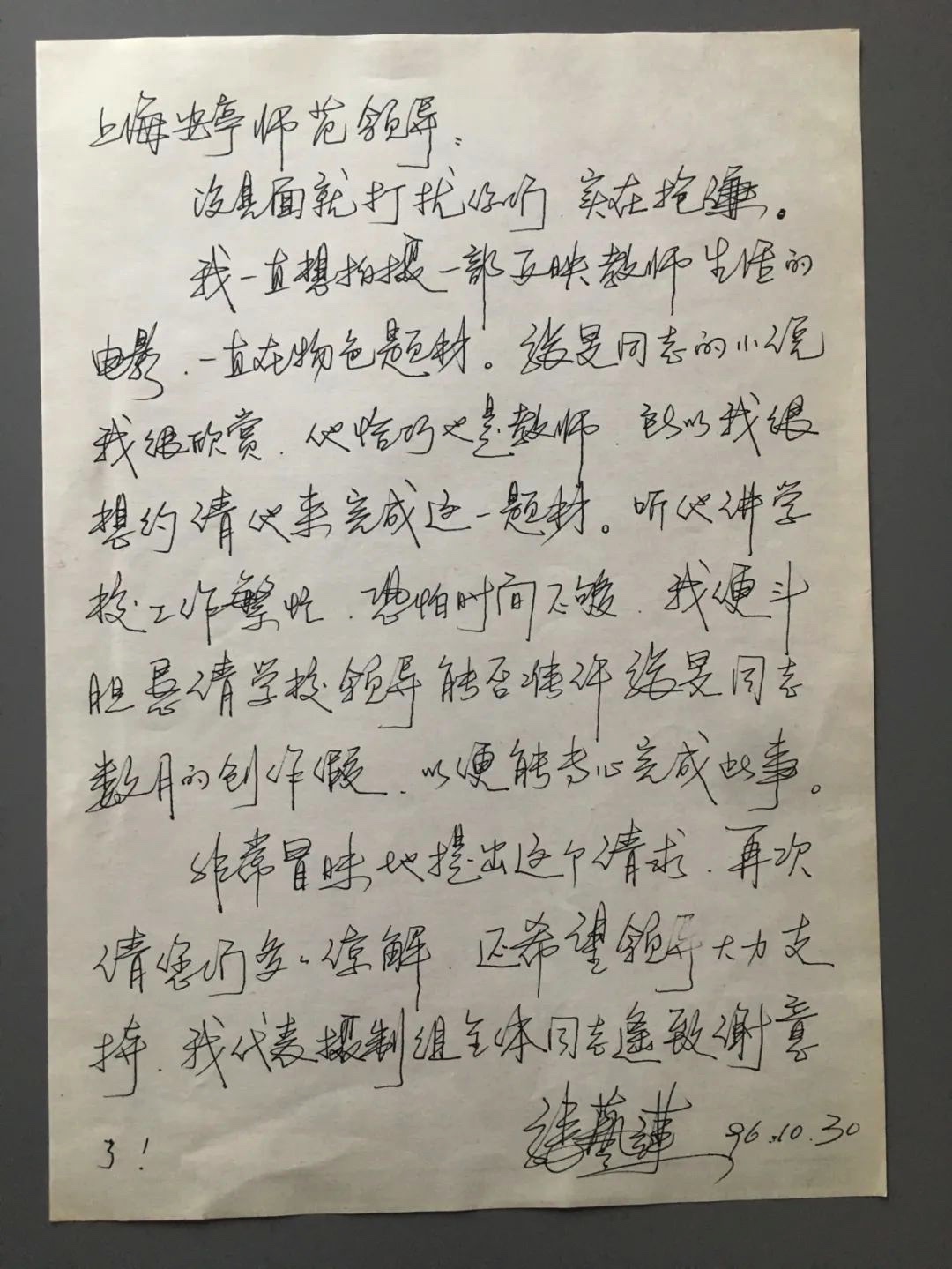

又一次,一位美国导演慕名来见他,张艺谋说,既然他要来见我,就请他吃家乡饭。去的是张艺谋自己常去的一家陕西饭店,木楼梯吱嘎响。美国导演很快就随乡入俗,胃口大开。我也随张艺谋去吃过永和豆浆的油条。张艺谋还曾在开车送我回住处时,嘱身边人在路边西瓜摊给我买个西瓜。和张艺谋签了合同后,他还考虑周到地给我工作单位安师的校长写了一封亲笔信,替我说明情况。

张艺谋写给安师领导的亲笔信

我做上述记录,很容易会令人感到,那次合作一定既愉快又成功。我自己当时也是信心满满。但最终还是留下了遗憾。那是我第一次接触电影,我勤奋地写了三稿,三个不同的故事和样式,大纲式、故事体裁和小说体裁。我印象特别深的是,当我觉得写不下去时,那种情形和我在小说创作中遇到的困难不同:事实上,即使我还可以写下去,但我已对自己写下的文字完全失去了判断。

几十年后的今天,我为什么会说,人生中的某些遗憾会更容易被铭记,那是因为,如上所述,在我看来,我们没能完成的事不仅同样事关责任和抱负,而且它们似乎还可以被看作是一种对于人生定式或宿命意味的突破尝试。在这个意义上,遗憾是一种特别值得记录的情绪,我们的内心因此不寻常。

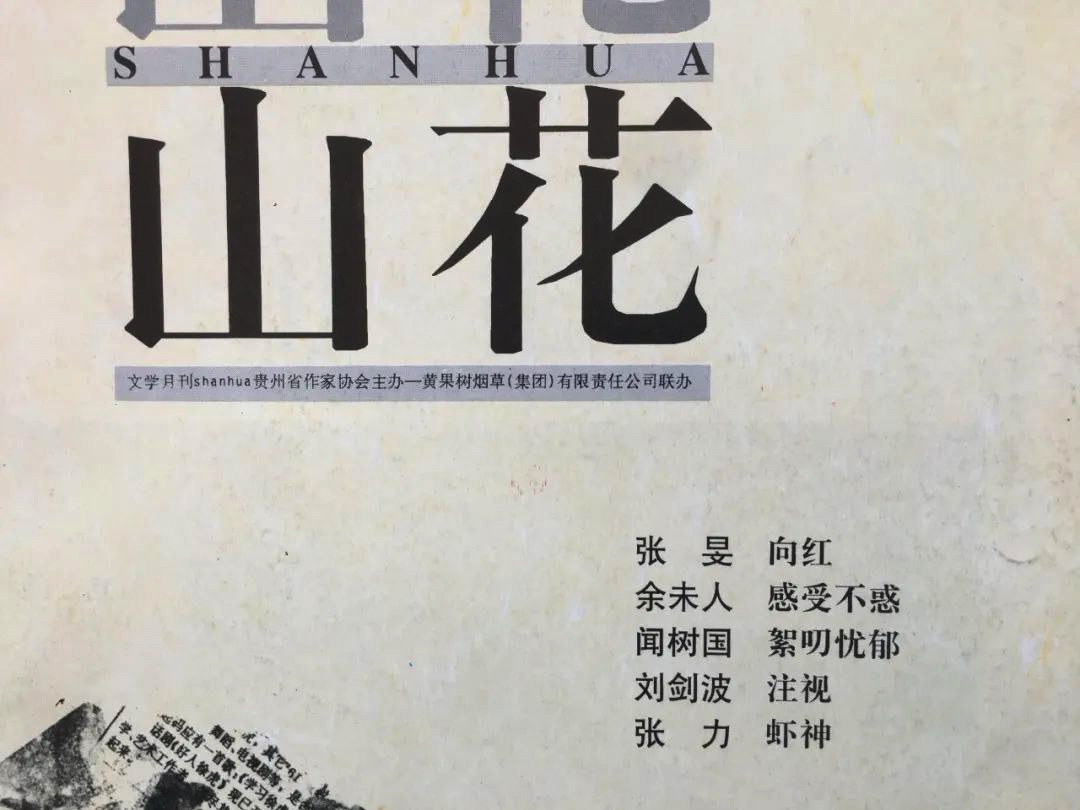

刊登中篇小说《向红》的《山花》1997年12期杂志封面

上述三个版本中的小说稿,后来以《向红》为名,发表于《山花》1997年12期中篇小说专辑头条。在1998年1月29日《作家报》第一版上,李敬泽(曾任《人民文学》主编,现为中国作协副主席)在《看小说:1997年12月》一文里,开篇就写道:“在《山花》12期上,张旻出人意料地讲了一个乡村教师的故事,这篇小说叫《向红》。我不知道这是否就是人们私下谈起的晚生代作家的‘现实主义转向’,小说有多种读法,按其中的一种读法,《向红》与我们通常所说的‘现实’有明确的、密切的对话关系,如果我是电视台的记者,我会扛起机子,奔赴《向红》的现场,制作《焦点访谈》或《东方时空》。”

作者: 张旻

编辑: 沈悦